Beyond Item Dissimilarities: Diversifying by Intent in Recommender Systems

- 단기적인 engagement에만 초점을 맞추는 추천은 장기적인 사용자 경험에 좋지 않음 → diversification 필요

- 일반적으로 retrieval/ranking 다음 re-ranking단계(page-optimization)

- 기존의 많은 diversification 알고리즘은 주로 아이템 간의 dissimilarity를 기반으로 동작함 = 그냥 최대한 서로 다른 아이템을 순서대로 배치한다(a고르고 a랑 최대한 다른 b고르고 .. )

- 해당 연구는 세션에 지속되는 user intent를 활용한 diversification 방법을 제안함

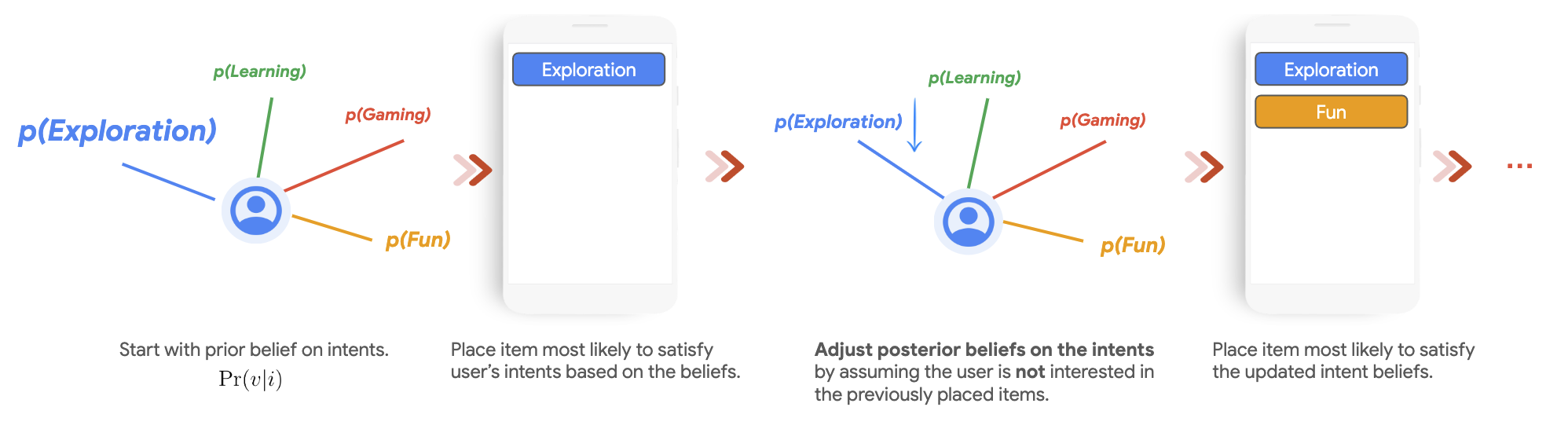

- 사용자의 의도에 대한 prior belief로 시작하여 각 위치에 아이템을 순차적으로 선택하고 이후 의도에 대한 posterior를 업데이트하는 방식으로 작동

- 여기서 의도란 사용자의 근본적인 목표나 동기. 예를 들면 youtube 도메인에서는,

- exploration(새로운 컨텐츠를 찾아보고 싶다) ←> familiarity (이전에 재밌게 본 걸 다시 보고 싶다)

- creator-level intent (특정 크리에이터의 컨텐츠를 보고 싶다)

- visit length intent (짧게 볼 수 있는 걸 찾고 싶다 또는 30분 정도 밥먹으면서 보겠다)

- topic-level intent (게임, 학습, 메이크업, 운동)

- 전체 의도 공간 가 있을 때 의도는 각각 기본적으로 discrete한 값들이고 유저/맥락별로 이 의도들에 대한 확률 분포가 있을 것이라는 가정

- 여기서 의도란 사용자의 근본적인 목표나 동기. 예를 들면 youtube 도메인에서는,

- 사용자의 의도에 대한 prior belief로 시작하여 각 위치에 아이템을 순차적으로 선택하고 이후 의도에 대한 posterior를 업데이트하는 방식으로 작동

User Intent Modeling

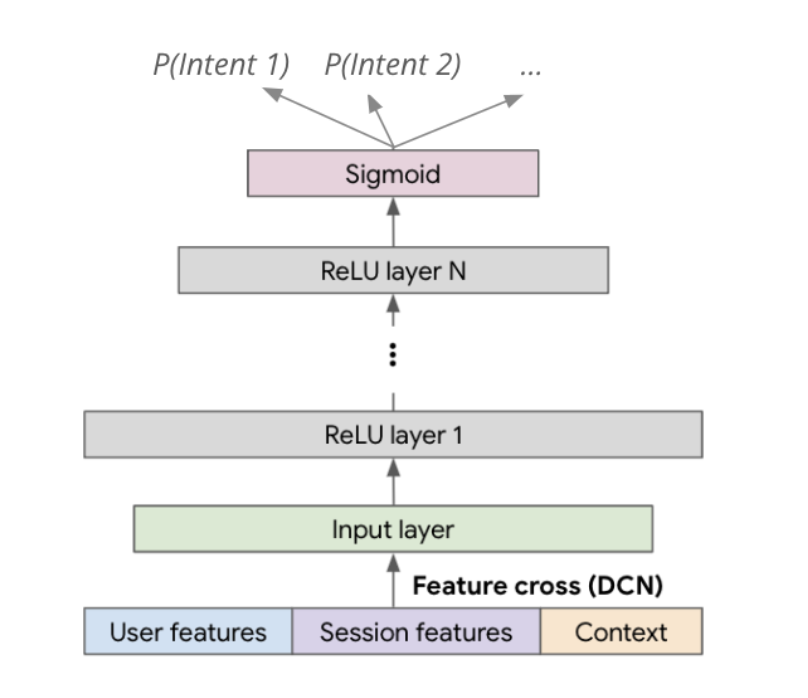

- 사용자의 의도 를 예측할 수 있도록 DCN(Deep & Cross Network) 컴포넌트를 포함한 모델 를 통해 학습

- 인풋 데이터는 과거 소비 패턴, 현재 세션 관련 정보, 시간/요일 등의 맥락 특징 등

- 라벨 은 사용자가 현재 추천 페이지에서 의도 에 부합하는 아이템을 소비했는지 여부(1/0)로 정의됨

- 즉 exploration ←> familiarity 의도를 모델링한다면 사용자가 소비한 아이템 가 처음 보는 크리에이터의 영상이었을 때 exploration label 1로 라벨링을 한다는 것

- 이 모델은 추론시에 사용자 가 의도 를 가질 확률 = Prior 인 를 얻기 위해 사용

- cross-entropy loss

Intent Diversification Algorithm

- 알고리즘

- (첫번째) 사전확률에 따라 가장 의도에 부합하(면서 사용자가 좋아할 가능성이 높은) 아이템을 선정한다.

- (두번째부터는) 지금까지 선정된 아이템에 관심이 없다고 가정하고 의도에 대한 posterior를 업데이트한다. 업데이트된 확률에 따라 계속 사용자의 의도에 가장 부합하면서 좋아할 가능성이 높은 아이템을 선정하는 것을 반복한다.

- = 사용자가 지금까지 고른 아이템에 관심이 없다고 가정함으로써 모든 의도가 잘 만족되도록 보장하는 것 (다양화) 수식으로 보면,

- : 아이템 가 유저 에게 얼마나 relevant한지 = 즉 retrieval/ranking의 결과로 나온 quality score. 다양성을 적용하기 전의 순수한 유저의 선호도

- : 까지의 선정된 아이템을 고려했을 때 업데이트된 의도에 대한 posterior probability

- : 사용자가 의도 를 가지고 있을 때 를 얼마나 좋아할 것이냐

- 아이템 가 부합하는 의도들의 집합 (e.g. 요가에 대한 & 처음 보는 & 짧은 영상) 에 대해 가 속한다면 단순 = relevant score(유저-아이템 선호도를 그냥 유지)이고 아니면 0임

- (설명) 베이즈 정리에 따라 인데 사용자는 자신의 의도와 일치하는 아이템을 소비하고 일치하지 않는 아이템을 소비하지 않는다는 것이 의도 개념의 가정이므로, 아이템 가 의도 와 일치하지 않으면 이고(소비했을 리가 없고) 의도와 일치하면 로 사용자가 그 의도를 가질 가능성만 고려하면 됨.

- 아이템 가 부합하는 의도들의 집합 (e.g. 요가에 대한 & 처음 보는 & 짧은 영상) 에 대해 가 속한다면 단순 = relevant score(유저-아이템 선호도를 그냥 유지)이고 아니면 0임

- 는 다양화 컴포넌트의 강도를 조절하는 하이퍼파라미터. 즉 위 기준은 에 따라서 다양화 점수(주어진 의도에 따른 선호)와 순수 선호를 조합해서 그걸 최대로 만드는 아이템 를 고르는 방식이라고 보면 됨

- counterfactual하게 posterior를 업데이트

- 업데이트하려는 의도 에

- 방금 선정한 아이템 가 부합한다면, 이 의도에 대한 믿음은 그냥 내버려둠.

- 방금 선정한 아이템 이 부합한다면, 일단 유저가 이걸 안 좋아했다고 가정하고 믿음을 수정함(다양화하기 위해)

- 사용자가 의도 를 가지고 있음에도 이 아이템을 좋아하지 않을 확률

- ‘이 의도를 가졌다면 이 아이템을 좋아해야 하는데’가 클수록 사후 확률은 더 많이 깎임

- 사용자가 전반적으로 이 아이템을 좋아하지 않을 확률(normalizing용)

- 사용자가 의도 를 가지고 있음에도 이 아이템을 좋아하지 않을 확률

Experiment

- Exploration ←> Familiarity Intent를 대상으로 실험(본문 내용은 다 이거기준)

- appendix에서는 creator-level intent와 visit length intent에 대한 실험도 진행했다고 되어있음

- 이 연구에서 하지는 않았지만 제일 궁금한 건 이런 여러 결의 의도를 한꺼번에 다양화하려면 어떻게 해야 할까

- 예를 들어 크리에이터 의도 공간은 exploration-familiarity 2개 대비 엄청나게 큼 (이런 차이에 따른 스케일 관리가 필요)

- 멀티 헤드로 모델을 통합할 것인지(는 현실적으로 어려울 것) 아니면 각각의 모델을 운영하더라도 이를 diversification algorithm(posterior update)에서 어떻게 처리할 것인지

- 의도 모델은 6시간 마다 재학습되어 동적인 변화를 실시간으로 반영

- A/B 테스트 결과 overall enjoyment, DAU, landing page consumption 등 메이저 비즈니스 지표들에서 유의미한 개선이 있었고 탐색 행동과 소비 다양성에 미치는 영향도 긍정적이었음(특히 개인화 효과 = 원래 탐색 의도가 높았던 사용자들에게 더 효과가 좋음)

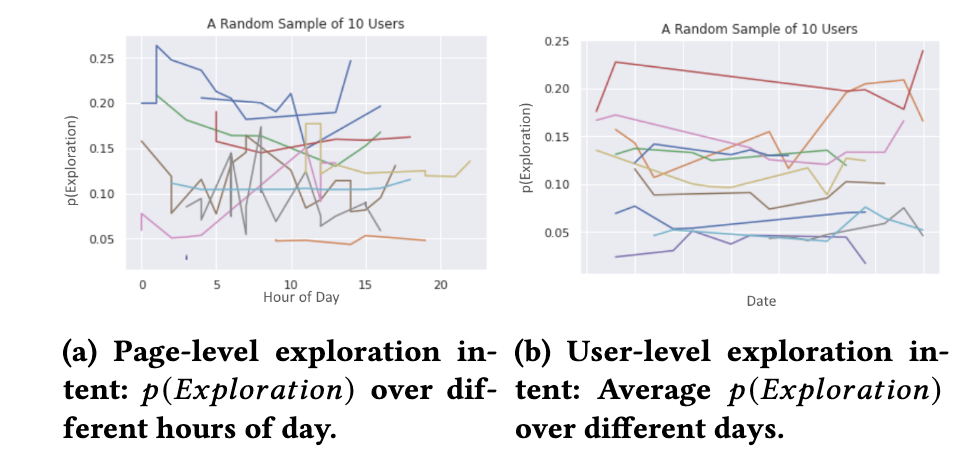

- exploration 의도는 하루 시간대에 따라 매우 동적으로 변화지만 장기간을 평균내면 크게 변하지 않음(안정적인 유저별 특성이 존재)

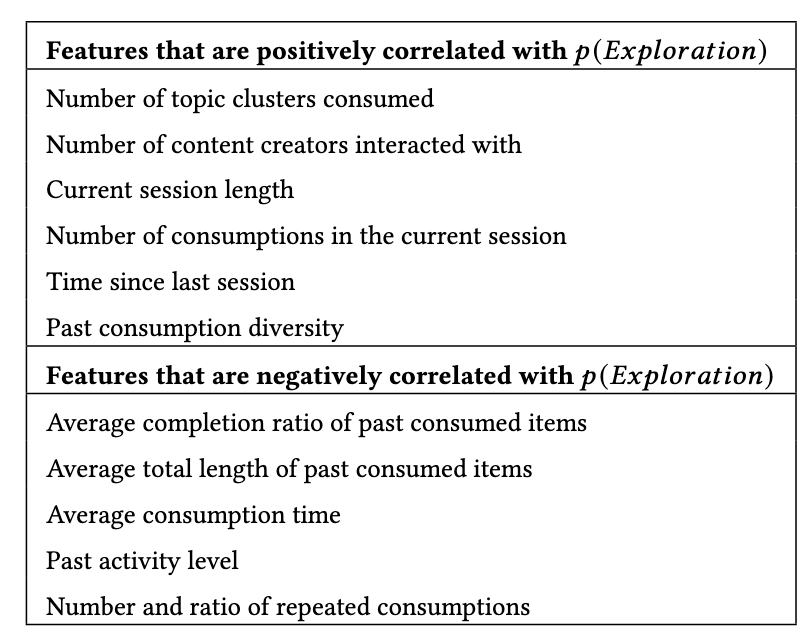

- exploration 의도와 관련 있었던 피쳐들